草原情怀 驼乡远歌----《大漠有大爱--“国家的孩子”在阿拉善》寻访进行时

- 发布日期:2023-01-31 09:51

- 浏览次数:

草原情怀 驼乡远歌

----《大漠有大爱--“国家的孩子”在阿拉善》寻访进行时

马 芳

在阿拉善有这样一批特殊身世的人,他们来自黄浦江畔,但称自己是蒙古人,他们出生在汉族家庭,却说着流利的蒙古语,他们曾生活在南方孤儿院,而在遥远的阿拉善有个家。他们,到底是怎样的一批人?为什么会有这样一段经历?

沿着时间的脉络 解读事件的原委

1959年到1961年,中国遭遇“三年自然灾害”,一向富庶的长江下游平原也未能幸免。在这三年里,全国非正常死亡人数达到3250万之多,上海、江苏、安徽等地的孤儿院里数万名孤儿严重营养不良,粮食和营养品难以为继,孤儿院的孩子们越来越多,身体越来越差,数百上千的幼小生命时刻面临死亡的威胁。时任全国妇联主席的康克清焦急万分,向周恩来总理汇报这一情况,并请求从内蒙古调运一批奶粉救急。总理让康克清直接与时任国务院副总理、内蒙古自治区党委书记、主席乌兰夫商量。

乌兰夫听了介绍,深感问题的严重。他答应康克清想尽一切办法帮助这些孤儿度过难关。经请示周恩来总理,做出了一个更大胆的决定“让草原人民把他们养育大”。随即发动整个内蒙古,将一批孤儿接到牧区,交给牧民抚养。就这样,3000 多个弃婴被送到内蒙古,分批移入内蒙古 11 个盟市、 37 个旗县的千余个家庭收养。并且提出“要收一个,活一个,壮一个。”的要求。

从上海北上的铁路记载了当年这些孩子的生命轨迹,这在当时是一场“最大规模人道主义人口迁移”,因为他们和被安置在其他省份的南方孤儿大都经过上海孤儿院中转,因此被称为“上海孤儿”,在草原上,他们还有一个名字叫“国家的孩子”。

据资料记载:1958年,巴彦淖尔盟和河套行政区合并,盟行政公署迁址磴口县巴彦高勒。阿拉善旗仍属巴彦淖尔盟,巴彦浩特撤市为镇。1961年阿拉善旗分设为阿拉善左旗、阿拉善右旗。1969年阿拉善左旗划归宁夏自治区,阿拉善右旗和额济纳旗划归甘肃省,直到1980年阿拉善盟成立。

这是一份刻骨铭心的恩情,是一段不能被遗忘的历史。 一个重大的决策在内蒙古自治区变成了一次伟大的行动。为了给孩子创造最好的生长环境,内蒙古自治区政府对于收养人的政治背景、经济条件做出了严格的规定:不论城市还是牧民都须家庭经济条件好,无不良品行、无子女家庭。收养人都要带着当地人民政府的收养介绍信来接孩子。育婴院就像一个生命的驿站,一个新的名字,一个温暖的家庭和一个蒙古语里“额吉”的称谓也将从此铭刻在他们的心灵深处,他们与草原母亲一生的缘分就从这里开始。

经查询,1960年至1963年之间,内蒙古一共接受了约3000名来自上海及周边地区的孤儿,成为安置“上海孤儿”最多的省份,这些孤儿小的几个月大,大的也只有6、7岁。当年,巴彦淖尔盟育婴院(保育所)收养的60名孤儿中被阿拉善家庭领养的有30余位,经盟政协文史委组织寻访,目前只联系到其中的24位。

半个世纪过去了,当年的这些孩子都已60多岁了,他们有的在阿拉善戈壁牧区长大、结婚生子,颐养天年,草场、羊群成为成为他们心中永远的依恋。有的在平凡的岗位上努力工作,在阿拉善这片土地上扎根奉献,用自己的行动回报着父母的养育之恩。

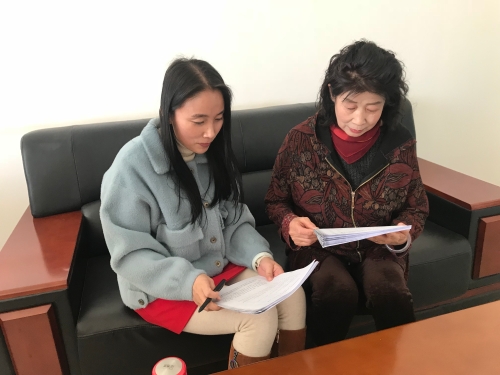

为了将这段历史留在阿拉善史册当中,2019年初阿拉善盟政协组织召开史料征集采访启动仪式,聘请盟内文化领域具有深厚人生阅历、优秀文化素养的文史专员,遵循“亲历、亲见、亲闻”原则,在文史委的组织协调下,分赴各地开展采访工作,银川、吴忠、民勤、磴口、额济纳旗、阿右旗、阿左旗巴彦诺日公苏木、吉兰太镇……采访者的足迹遍布阿拉善各地及周边地区,一年多的时间克服了严冬与酷暑、交通与语言等诸多困难,尽最大可能与当事人、知情人见面,跟踪寻访、电话采访,从而获取最直接、最真实的素材,深入挖掘历史背后感人至深的人性故事。通过聆听20多名当事人、60余名知情人的讲述、回忆,形成采访稿约20余万字、收集照片100余张。

沿着生活的轨迹 找寻他们的故事

故事一(惠幸福)

2019年4月17日,政协副主席王秋才带领文史专员赴阿右旗开展史料征集采访工作,聆听惠幸福诉说过往,说到养父母的养育之恩时,他伤感地说:“我们的国家日新月异。新时代、新气象,到处呈现出和谐之音,而我却愈加感念在天之灵的父母,父母过早离世,没有享受到现在这么好的生活,留下了“子欲孝而亲不待”的遗憾。父母不仅仅养大了我和弟妹,更多的是他们厚德、慈善的品行一直影响着我,可以说已经深埋在心底,该以怎样的方式感恩阿拉善的高天厚土,感念养育我的父母亲,我也一直在思考。我背负着父母亲对我的厚望,力争做一个诚实善良的人,力争多做有益于社会公德的事,做一些微不足道的事情回报阿拉善人民的大恩大德和养育之情。”

2019年8月27日,盟政协文史委副主任马芳二次深入阿拉善右旗对惠幸福的保姆、养父母生前好友以及同事进行采访录音,并调取其养父档案和照片,对一些史料记载进行核实,获取了大量的一手资料。

故事二(刘建军)

2019年7月20日,年愈70岁的文史专员刘玉清老师专程采访了刘建军,说到父母的养育之恩,刘建军感慨万千,他的养父是当年巴盟磴口县保育院的院长,从小到大都对他呵护有加,视如己出。他拿出了养父生前的老干部离休荣誉证以及抗美援朝时期珍贵的军功章,娓娓道出曾经的过往……

刘建军有个表姐叫刘玉珍,今年已经87岁了,当年与他的养父母交往密切,为了更多了解情况,10月15日,我们一行到巴彦淖尔市磴口县进行了采访。从刘玉珍老人那里我们获得很丰富的资料,对成稿起到了重要的作用。

故事三(杨阿娟)

2019年7月23日,盟政协文史委马芳与文史专员邓梅、胡巧云在宁夏采访了上海孤儿杨阿娟。三个小时的采访匆匆而过。杨阿娟激动地表达了她的心愿:“每个人都有寻根的愿望,年岁越大,就越想找到自己的根在哪儿,我已经在吴忠医院做了DNA亲子鉴定,现在亲子鉴定报告已经输录在中华寻亲数据库了,但是我知道希望不大。唉,人活一辈子如果不知道自己的根在哪儿,那将是这一生最大的缺憾。”

杨阿娟是后来随父母迁到吴忠定居的,但她对阿拉善怀有感恩之情。对目前盟政协开展的史料征集工作给予积极的配合,她用这样一段话表达了自己的心情:“这件事让我重新体会到被关爱的幸福。我觉得这是一件不容易的事,也是一件特别暖心的事。在那么困难的情况下,大漠母亲敞开胸怀接纳我们,并且让我们茁壮成长,每个人都健健康康,生活幸福美满,我们的确要感谢共产党,感谢政府。现在,我们都是被叫成“国家的孩子”,我觉得特别幸福,真的,这是心里话,如果没有当时的决策,像我们这样的情况,肯定是活不下了。”

采访组几次赴银川、吴忠对本人及知情人采访,获取了大量的老照片并收集到当时宁夏晚报刊登的关于这段历史记载。

故事四(娜仁其其格)

2019年6月29日,文史专员黄聪赶往锡林高勒看望并采访了娜仁其其格。娜仁其其格手捧乌兰夫主席的照片,一度泣不成声,她讲述了一段刻骨铭心的记忆:“我一直有个心愿,想去首府乌兰夫纪念馆,没想到,左旗组织部的领导让我的心愿达成。去年11月11号,左旗组织部的同志给我买了火车软卧,一路上我兴奋得睡不着觉。乌兰夫纪念馆特别的神圣,不是一般的人想进就能进去的,第一道门没人拦着,随便进,院子里许多人在唱歌跳舞。第二道门就有人拦着了,我们没有买票,我左旗组织部的介绍信给了门卫,门卫打了个电话让我进去了,第三道门又有人检查,我再把介绍信给他,这才进去。站在乌兰夫纪念馆前的时候,我忍不住哭了,眼泪止也止不住。我思念老人家,是他给了我第二次生命,给了我们温暖,给了我们幸福的生活。我是留着眼泪参观完乌兰夫纪念馆的,那些照片里老人家慈爱的目光让我终生难忘。我向纪念馆的工作人员要了一张门票当做纪念。那次从呼市回来我就买了一个相框,把这张门票和乌兰夫主席的照片一起镶在相框里,摆在柜子上,每天早上一睁眼就能看到他老人家。”

黄聪问及她想不想回故乡上海看看,她说:“我没这么想,从小就知道自己是孤儿,孤儿还有家吗?还有爹妈吗?我最早的记忆就是保育院,那时候我就知道我没有爸爸妈妈,从我懂事起我就只想念那个看护我的穿白衣裳阿姨,要说想念,我就想她一个人,在我心目中,她也是我的第一个“妈妈”。上海是个啥样子我一点记忆都没有,我就记着我是阿拉善人,是周总理、乌兰夫主席派人把我接来的,在这里我有爸爸妈妈,他们给了我太多的关爱和呵护。干啥找回去呢,一个孤儿,上海我认识谁,谁又认识我?我只是三千个被内蒙古人民救了的孩子其中的一个。我的生活很好,这就行了。”

朴素的语言,朴实的牧民,采访者与被采访者都被感动潮涌着。

故事五(赵丽俊)

2019年7月29日,采访组一行赴吴忠采访赵俊丽及其养母陈莲芳。今年83岁的陈莲芳因手术卧床近一年,赵俊丽和丈夫专程从额济纳旗来到吴忠照顾养母。接受采访时,养母动情地说到:“我和这孩子有缘啊。”随后她回忆起当时的情况:“当年领养孩子有严格的条件限制,首先的条件是你没有孩子,然后还要看你有没有抚养能力。另外,养父母必须政治上可靠,思想品德要好,要有爱心、责任心。他爸爸去问卫生处长处长,处长又问了主管上海孤儿这事的盟长。卫生处的也管,盟长也管。后来,经过公社、大队的调查,确认我们具备抚养孤儿的能力和条件。可是,领导又告诉我们说,如果到额济纳旗支援边境就可以领养小孩,要是不想去额济纳旗,小孩就不能领。我和她爸就商量,为领养她,去就去吧,反正为了领这个娃娃,什么条件我们都答应。后来也是答应了这个条件,我们才到了额济纳旗。从巴盟医院调到了额济纳旗苏布淖尔公社医院,当时那个公社就是边境公社。从1962年调到额济纳旗,一直工作到1993年退休。现在我瘫在床上,女儿女婿对我比亲生的还好,他们感谢我收养,我也感谢他们啊。”

这便是一个母亲的胸怀和天宇般宽广醇厚的母爱。每每提及这段历史,叙述者与聆听着都会在内心深处感念一种遥远而沧桑的人间大爱。

故事六(道尔吉)

2019年12月27日,文史专员裴海霞采访了现年66岁的道尔吉以及其养母苏那木巴拉、哥哥贡青。养母苏那木巴拉至今还记得当时领养他的情景:穿着保育所统一发的浅蓝色上衣,戴一顶有帽檐的帽子,胳膊上缝着的一个白布条上清楚地写着:姓名,邓龙,上海人,生于1954年5月。哥哥贡青曾任额济纳旗古日乃苏木书记,抚养过道尔吉。他回忆道:“我和妻子塔木吉德结婚五年没有孩子,妻子见到道尔吉喜欢的不得了,非要留下。道尔吉的养父母考虑我家条件比较好,就把道尔吉留在了我家。道尔吉刚到我家时,正赶上换牙,我和妻子给他熬玉米糊糊的肉粥,称呼我们为哥哥姐姐。说来也神奇,道儿吉来到我家的第二年我妻子就怀孕了,连续生了四个孩子(三男一女),道儿吉真是我家的福星。”

如今的道儿吉已经定居巴彦浩特了,提及身世,他感慨万千:“我是1960年磴口保育所里最大的孩子,我觉得我挺幸运的,困难年代,赶上了党和国家的好政策,把我接到了内蒙古大草原来抚养,遇上了疼爱我的蒙古族养父母,遇上抚养我长大的贡青哥哥两口子,尽管成长的道路上也有这样、那样的不如意,但我还是从心里感谢我们的国家,感谢阿拉善这片土地,感谢抚养我长大的蒙古族亲人。”

故事七(乌兰高娃)

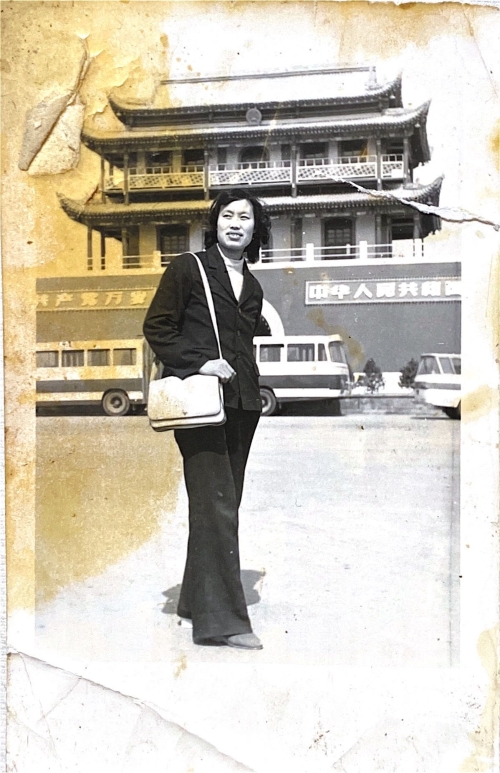

乌兰高娃---图七

几十年过去了,乌兰高娃说,小时候的记忆都淡忘模糊了,连汉语都已经说的不流利了,过去的老物件、旧照片也因为搬家都遗失了,唯有在托儿所学的那首儿歌始终没忘。

乌兰高娃回忆说:“那时候,托儿所里的阿姨和娃娃很多,阿姨不仅给我们起了蒙古族名字,教简单的蒙语,还教我们唱儿歌:爸爸、妈妈有工作,把我们送到托儿所,托儿所朋友多,唱歌跳舞真快乐......这首歌记忆最深刻,不仅词曲记得清,就连当时教我们唱歌的郭阿姨的模样也记得可清了。这么多年,这首歌陪伴我半辈子,我的几个娃娃小的时候甚至孙子小的时候,我都用这首儿歌哄过他们,这首儿歌是我这辈子唱的第一首歌,也是唯一一首会唱的汉语儿歌。”

在我们的恳求下,乌兰高娃小声哼唱起了这首儿歌......记忆影像、生命感知,涓涓的、慢慢地湮过人生万象。

故事八(格日勒)

吉兰泰苏力图嘎查的牧民格日勒满口很浓的蒙语普通话,听起来有点费劲,好在她的姐夫金宝勒德蒙汉兼通,我们便聆听她的故事:“我还有个没有血缘关系的姐姐叫阿拉腾图雅,最开始,她把我叫“姐姐,”相称几十年,在近两年翻看身份证时才发现搞错了,我比她小,那时候,父母不识字,没人管这些,我们俩反正就这么叫着。这些都不重要了,现在我们都儿孙满堂,我有草场、有羊群,生活都挺好,这就行了,还要咋呢,对吧?”看得出,这俩姊妹的关系处得不错。

格日勒家里一直保存一件小花衣服,那是她当年被领养时穿的。她一边从衣柜里小心翼翼取衣服一边自言自语:“听大人们说,当时我们这一批来的娃娃都穿得一样的衣服,可能是统一做的吧,我长大后,我的姥姥把它交给了我,我就一直保存到现在,算是留一个念想吧。”

当这件珍藏了近60年的“藏品”呈现在我们面前的时候,眼角顿时一丝潮润,一种很深切很滞重的东西,突然从嗓子眼涌动出来。这件小花衣已经很破很旧了,甚至袖口前襟已褴褛不堪,但看得出黄色的花布很漂亮,不同颜色的纽扣还在。我们都不敢去碰触,怕一碰这件衣服、这份记忆会像泡沫一样碎了、飞了。

故事九(额日登其木格)

文史专员黄聪是个勤奋的作家,这次承担了四个人的采访工作,额日登其木格算是其中一个。说起自己的身世,额日登其木格说:“听人家说我是1960年来的阿拉善。我的老家到底在哪里,上海还是江苏的哪个地方,我不知道,我也没想着回去,没爹没妈的孩子回去干啥呢。我的家在阿拉善,我的亲人在阿拉善。”

2017年秋天,额日登其木格与阿拉善的其他“国家孩子”结相伴去了一趟上海。站在东方明珠塔下合影留念,心中百感交集:“人活一辈子,得记着感恩。要不是当年国家把我们安置在内蒙古,很可能我早就饿死了。当年我们这批孩子大多数送给了放牧的蒙古族家庭,蒙古族善良热情,有同情心,对待抱养的孩子比亲生的还亲。我把内蒙古、把阿拉善当我的家乡,我就是一个阿拉善人,过去是,现在是,将来也是。”

额日登其木格的这个信念很坚定,这些年来,无论岁月更迭,“阿拉善”始终是她心中留存的最温馨的字眼。

故事十(乌宁其)

“文史委开展的寻访工作很有意义,不仅可以了解历史,而且还能锻炼写作能力,我也想参加。”盟政协提案委副主任张莉主动提出参与此项活动,采访中还特意邀请了单位同事柳俊和白玉山做翻译、当向导。

按照约定的时间,他们见面了。“赛拜努”一句问候语拉近了彼此的距离。聊着聊着,乌宁其打开了话匣子:“小时候我身体瘦弱,母亲把一个牛角打磨后,在尖上钻了个洞,做成了奶瓶,把羊奶灌进去喂我。父亲更是对我疼爱有加,总是从他那万能的口袋中变出好吃的,一块糖、一个烤红薯、一把花生,还常常给我做玩具,吃过羊骨头后把羊拐骨磨光,还染上颜色,我的羊拐要比其它小伙伴的羊拐都平整好看。我记得有一次父亲不知从哪找来废旧轮胎内胆,剪成细条,连在一起,让我和同学跳皮筋玩,同学们都很羡慕我有个有本事的爸爸。”动情处,乌宁其伤感地抹起眼泪。牛角奶瓶、羊拐和皮筋虽然遗失很久了,但是它已经成了乌宁其心中最温暖的记忆。

乌宁其得知自己身世后,一直有个心愿,想去出生地上海看看。2017年,在女儿的陪同下,乌宁其去了东方明珠、外滩,还找到了曾经的育儿院旧址,站在斑驳的大门口,乌宁其禁不住留下了热泪,断断续续用汉语说到:“上海,我回来了,虽然从小经历了不幸,但也让我感受到了祖国大家庭的温暖,感受到了内蒙大草原的温暖,草原妈妈养育了我啊。”

沧海桑田,人间大爱,乌宁其心中的一层轻愁慢慢散开,润了眼,湿了心。

故事十一(阿拉腾图雅)

为了采访更深更透,我们决定在巴彦诺尔公苏木都尔吉嘎查牧民阿拉腾图雅家留宿一晚,要趁晚饭后的一段时间再和她的妹妹格日勒、丈夫金宝勒德聊聊,更多地掌握一些情况。

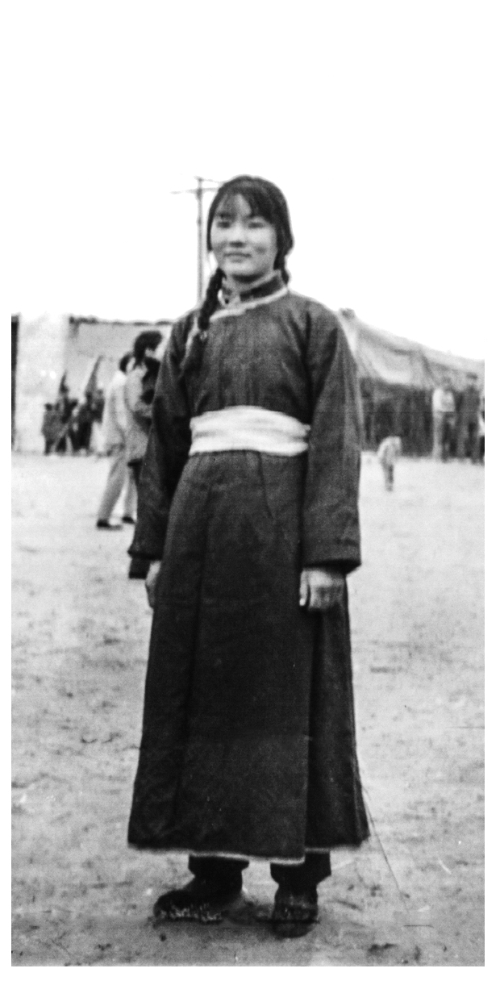

一眼看上去,阿拉腾图雅的确有个江南女子的模样,娇小的身材、清瘦的脸颊,笑容可掬,做事干净利索、手脚麻利。只有听到她流利的蒙语才顿时醒悟过来,这的确是一位地地道道的蒙古族牧羊女。她点了支烟聊了起来:“我和格日勒大概是在1961年秋冬,在一次苏木(当时叫“公社”)举办的那达慕会上,分别被领养在阿拉善左旗吉兰太苏木七队和六队两个牧民家庭。我的养父、养母在我4岁的时候就离婚了,我跟着养母生活,1967年,养母和格日勒的养父哈达结婚了。就这样,我们两个“上海孤儿”有缘成为一个家庭的姐妹。不过,我们俩并没有在一起生活过,格日勒一直跟她姥姥一起生活。我们是在吉兰泰小学上学时第一次见面认识的。”

这段经历也是一段奇缘,两个没有血缘、不同家庭的人成了姐妹,两个“上海孤儿”历经周折,转来转去,最后又成为一个家庭的成员。格日勒的丈夫去世十年,儿女都在旗里成家了,她一个人在自己的草场上放牧,好在两家离得不远,俩姊妹有事没事常常走动,留守着一份情感。

临行,阿拉腾图雅的丈夫金宝勒德拿出一个党员学习的笔记本,要把这两天的内容做个记录:“我们党小组对我们党员有要求,家里来人的情况要做个记录,每个月末集中学习的时候我还要汇报呢。”疫情防控要求还是戍边守土需要不得而知。金宝勒德用蒙语写了我们一行人的姓名和来访的目的,我又在后面用汉语写了采访的大意,最后补充了这样一句话,“采访组成员马芳、邓梅、胡巧云在巴彦诺尔公苏木都尔吉嘎查开展“国家的孩子”在阿拉善采访活动,金宝勒德和阿拉腾图雅热情地接待了我们并积极配合我们工作,在此深表谢意。”

故事十二(高娃)

2019年5月至8月,文史专员裴海霞陆续采访了居住在额济纳旗的高娃以及她的养母东扣和丈夫王余良,采访到最后,高娃感慨地说到:“我从来没去过上海,主要是我不爱旅游,以前想我也没什么亲人,就不想回去,现在年龄大了,计划今年胡杨节过完了,回去看看。现在我的人生也过半了,回想过去,我挺知足的,现在我也有了小孙子,更能体会到当初我亲生父母把我送到保育院的无奈,可能不送出去,就会挺不过1960年的那场饥荒。我挺幸运的,赶上了乌兰夫主席的好政策把我送到了内蒙古大草原来抚养,成了“国家的孩子”,遇上了疼爱我的蒙古族养父母,遇上了对我知冷知热的老公,我的孩子们懂事、孝顺,小孙孙特别可爱,我没有更大的追求,就祈愿我们的祖国国泰民安,好人一生平安吧!”

故事十三(查干础鲁)

文史专员黄聪和查干础鲁的儿子塔拉很熟悉,所以联系采访很容易。查干础鲁在叙说中虽不经意流露几句蒙语,但汉语的交流很流畅:“爸爸给我取名叫查干础鲁,汉语意思是白色的石头,也就是白玉。爸爸妈妈希望我像玉石一样漂亮坚强。我们那一批孩子都是喝羊奶骆驼奶长大的,我刚来的时候爱喝刚挤出来的热驼奶。妈妈去驼圈挤奶的时候,我就拿个碗跟在后面。那时候妈妈专门留下一只母驼,偷偷地在驼圈里给我挤奶喝。”母爱似天,这个情形梦幻般会经常出现在查干础鲁的脑海里,跳跃一种难以名状的东西,这东西这辈子忘是忘不了了。

如今,年过六旬的查干础鲁已搬到了巴彦浩特定居,儿女孝顺,生活安逸。采访结束时,她的一段朴实的话语流露出内心最真实的情感:“我的国家在我人生中两次最为困难的时候,给了我最亲的关怀和温暖。第一次是我失去家人的时候,给了我“国家的孩子”的待遇,将我从遭遇灾害的江南送到了富饶辽阔的内蒙古,给了我新生;第二次是我失去亲人的时候,又给我的儿女安排了工作,解决了我的后顾之忧,让我安享晚年。”

此次此刻,窗外的一缕阳光洒在老人温润和善的脸颊,她的心中定会有一个角落留给草原,留给牧场,那是她永远的眷恋。

故事十四(金睦仁)

2019年9月5日,文史专员赵海荣、刘玉清老师专程采访了金睦仁,金睦仁表示全力配合这次采访工作,他说:“非常感谢盟政协挖掘这样一个主题,让我们重新审视和回味大半辈子的时光。时值今天,我们都已是花甲之年,几十年的人生旅途中,我们心底留存着对阿拉善的热爱和养父母的感恩之情,我们期待将这段历史留下来,对我们、对社会都是一份珍贵的记忆。”他的话,代表了“阿拉善的国家孩子”的心声。

赵海荣老师在金睦仁的陪同下,专程看望了现居住在奈尔泰小区的保姆阿姨,年愈80岁的保姆说到他养父骑着骆驼从巴盟磴口县三盛公保育院抱回来的经过以及后来养育他的情形时,心情很激动,不禁潸然泪下。

故事十五(查行其其格)

2020年5月10日,采访组成员与青早日格(弟弟)来到孪井滩查行其其格(姐姐)家中,多年未谋面的姐弟俩握手言和,误会烟消云散。这是盟政协采访组在采访过程中的意外收获。

第一次采访中我们了解到当年的“上海孤儿”查行其其格,被豪斯布尔都苏木佈兰厢贡其格家收养,后来贡其格家又收养了当地牧民家的男孩青早尔格,姐弟俩相同的经历,共同的手足情,堪称一份特殊亲缘。姐弟同在养父母的关爱下,长大成人,有了各自的生活。后来因为一些小误会,姐弟之间产生隔阂,已经很长时间不相往来了。

姐姐查行其其格当年为了生计,离开阿右旗来到孪井滩。却因为户籍是阿右旗,不是本地户籍,在孪井滩没有自己的土地,一家靠草原补贴和打工为生,生活比较拮据。而弟弟青早尔格是一位务实肯干,开拓创新型牧民,勤快且脑子灵,一边放羊一边开展多种经营,又收购了一家养殖场,生活殷实富足。采访中我们征询弟弟意见,愿意出面借机调解姐弟间的小矛盾,拉近疏离的亲情,回归他们姐弟这一段特殊的手足情缘,没想到青早尔格欣然同意。我们又提前和姐姐进行了沟通,并与从牧区赶到巴彦浩特的弟弟一同去孪井滩拜访姐姐。

弟弟的主动态度让姐姐查行其其格特别激动,以前的误会烟消云散,可谓“破镜重圆”。一边采访一边聆听姐弟俩回忆在养父母抚养下长大的往事,点点滴滴的童年时光眼前再现,不禁潸然泪下。青早尔格给姐姐带了礼品和礼金,姐姐高兴地收下了,还给从未见过面的外孙见面礼。外孙也对舅爷爷格外亲,一家三代其乐融融。我们一同与姐弟俩以及姐姐的三女儿、外孙合影,见证了这样一个特殊家庭的重合。

这段插曲不仅为采访成稿填补了新的内容,而且通过我们的行动连接起一段手足亲情,为查行其其格在阿拉善的故事画上一个完整且完美的句号。

故事十六(乌兰其其格)

这些“国家的孩子”中有一个特殊情况,乌兰高娃、乌兰其其格、张幸福姐弟三人1960年从上海分别被三户人家领养,妹妹乌兰其其格和姐姐乌兰高娃先后分别被两户领养到乌西勒格大队生活,弟弟张幸福当时只有两三岁,被巴彦浩特一户人家收养,一直在城里生活,1990年去世。

乌兰其其格说起这段经历,为弟弟的过世惋惜,几次哽咽。她回忆说:“我和姐姐一直没有弟弟的消息,直到1975年,我爹好不容易打听到我弟弟在巴彦浩特镇,那时候交通不方便,赶马车换汽车,折腾了几天,才来到巴彦浩特镇西关巷和弟弟重逢。亲姐弟分别多年再次见面,虽然眼里有泪水,但心里很高兴。当时弟弟的养父母很疼爱弟弟,怕我们把他带走,不太愿意我们相认,再加上当年交通、通讯都还落后,我们又正值孩子小,生活正在爬坡阶段,所以一度失去了联系。后来,弟弟的养父母过世,弟弟和我们又建立了联系,可惜,弟弟32岁就得病走了。现在只有我和姐姐保持着联系,要是弟弟还活着,那该多好啊。”

采访中,很欣慰姐弟三人的孩子们很配合,看得出,他们的感情很好,孩子们不仅给我们讲述他们与父辈的生活经历,而且还相互提醒、回忆他们童年时代在一起的美好生活,一家人和和美美。他们说,过去条件不容许,亲姊妹都难以相见,现在到了下一代,逢年过节都要串个门、问个好,大家常来常往,要记着、念着、延续着这份生命之缘。

采访结束,夕阳晚霞照亮了天边,母爱似落花,久久弥香。亲情中的欢声笑语跳跃着爱的音符,一路矫健,在通往未来的道路上一定有阳光雨露相伴。

故事十七(刘春花)

采访刘春花的过程也是分享她幸福生活的过程,提及与她同命运的从上海来阿拉善的孩子,她滔滔不绝说了起来:“我们这些从小从上海来的娃娃们,每个人都经历过生离死别,每个人也都享受了共产党和国家的恩情,每个人也都有自己不一样的人生。就我知道的,总的说下来,潘淑玲是我们当中受的苦最多的,我呢,就是最幸运的一个。咋说呢,到阿拉善整整六十年,除了得过几场病之外,我没有受过一点委屈,我遇到的全都是善良的人,爸爸妈妈对我的好那没的说,公公婆婆也偏着我,弟弟妹妹们让着我,哥哥嫂子们照顾我,小姑子们尊敬我,男人疼着我,女儿们孝顺我,和外面的人也从来不红个脸。人活一辈子还图个啥,我知足了。我感觉我就是天底下最幸福的人。”

从刘春花洋溢着幸福与甜蜜的笑容里,再一次体会到记忆中那些温馨往事。

故事十八(乌仁其木格)

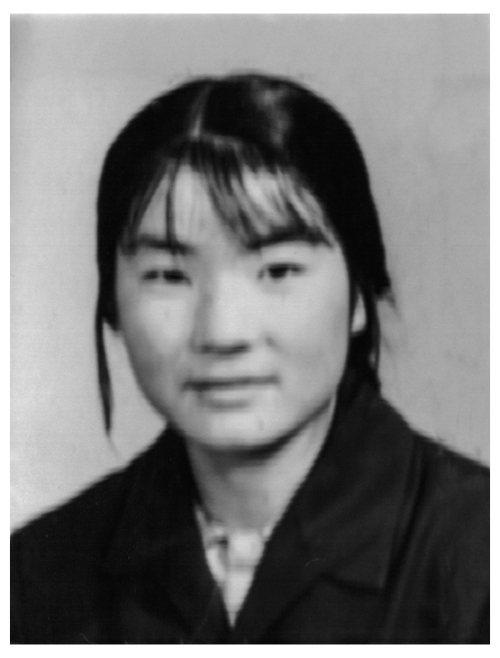

2019年8月8日,生活在巴彦浩特的乌仁其木格接受了采访。她拿出家里的相册,神情凝重地说: “这是我15岁的照片,这是我结婚时的照片,父母的照片也只有一张,那个年代,又在牧区,没处照相,也不知道刚到阿拉善时长得什么样子。” 几十年过去了,提及那段特殊的身世之谜和那些被丢失的记忆,乌仁其木格心里也藏着各种各样的期盼和幻想。

为了补充完善史料,文史专员张娉还特意采访了81岁的巴图吉尔格老人,他是乌仁其木格养父母的朋友,也是乌仁其木格和丈夫的“红娘”。说起乌仁其木格一家,老人乐呵呵地说:“乌云其木格的养父母对她很好,魏阿由尔正直善良,养母勤劳能干,当时苏永图是个老师,我介绍他俩相识,成就了一段好姻缘。”

故事十九(潘淑玲)

潘淑玲的生活相对来说比较坎坷,第一个丈夫1986年因意外事故过世,当时她的大儿子6岁,小儿子才4岁。为了孩子,她暗暗给自己鼓劲儿加油,靠着勤劳的双手将两个孩子抚养长大,直到遇到第二个丈夫,她的生活才渐渐好了起来。采访时她反复说到:“如果说我的前半生充满了艰辛与难过,那我的后半生就用踏实和幸福来形容。1989年,我认识了现在的老公,他比我大10岁,到今年我们就一起生活整整三十年了,他对我和我的孩子都很好,我觉得只要相互掏心窝地过日子,半路夫妻一样可以过得幸福。”

采访潘淑玲大概两个多小时,她两岁半的小孙女环绕膝下、乖巧可爱,玩玩具、吃零食,丝毫没有打扰我们的交流谈话。看得出来,经历了困难时期的潘淑玲没有怨天尤人,对生活充满了希望,乐呵呵地去享受着每一天。

草原情怀,驼乡远歌。他们的故事还在继续,用笔记录,用心书写是政协文史人责无旁贷的责任。我们只想将这些故事分享给更多的人,感恩善良的阿拉善的养父母给了“国家的孩子”又一次生命。我们只想记录这段历史,让更多的人了解阿拉善,了解蒙古族人民的仁厚与旷达。

致敬伟大的中国共产党,大灾大难面前,“人民至上、生命至上”所呈现的执政理念,是中国特色社会主义的制度优势和巨大力量。

大爱留痕,这段历史必将载入史册。

(作者系阿拉善盟政协文化文史学习委员会副主任)